こんにちは。ポッキーでございます。

この記事は、「【必須75選】コンクリート診断士が紹介!」の人気記事内に載せている75題の問題の解答を記載したものになります。これは、私が受験するとき理解していたものになります。

解答については、私のブログを見て頂ければある程度はわかると思いますが、わからないものもあります。私が当時調べてまとめたものを解答としていますので、効率的に受験される方の役に立つものと思います。また、読者から多数のコメントにも「75題の解答がないのでしょうか?」と問い合わせもありましたので、改めて記事にすることと致しました。

ぜひ参考にして頂きたいと思います。

必須75選の解答

中性化について

1.中性化のメカニズムを説明せよ。

解答:コンクリートが中性化する過程では、まず空気中の二酸化炭素(CO2)がコンクリート内部に浸透します。次に、この二酸化炭素がコンクリートの溶液中で炭酸イオンに変わります。そして、この炭酸イオンが水酸化カルシウム(Ca(OH)2)と反応して炭酸カルシウム(CaCO3)を形成します。この反応により、コンクリートは中性化されます。

2.中性化深さの測定方法を5個述べよ。

解答:①はつり、②ドリル法、③コア採取、④示差熱重量分析、⑤粉末 X 線解析

3.コアの採取方法を述べよ。

解答:コア径は粗骨材の3倍以上、長さ径の2.5倍。コア供試体の高さと直径との比は、1.90〜2.10を原則とし,どのような場合にも1.00を下回ってはならないが、下回った場合は補正する必要がある。削孔速度はトルク14.7N・mで行い、これより早いと強度不足が生じる。水使用のコアボーリングで採取し、採取後水洗いでノロを落とし、自然乾燥またはドライヤーで乾かす。建築物は各階3本、土木構造物は1基3本。採取高さは1.3~1.5mで不具合の無い箇所とする。

4.ドリル法を述べよ。

解答:コンクリートにドリルで孔を開け、その粉末をろ紙で受取り調査する方法

※ろ紙で粉末を受け取る前には、既にフェノールフタレイン溶液が噴霧されている。測定するノギスは150~200㎜。測定は小数点以下1桁まで。Φ10 ㎜のドリル径で削孔数 3 孔値の平均値で中性化深さを測定する。偏差は±30%とする。それを超えれば新たに1孔開けるなどする。

5.示差熱重量分析を述べよ。

解答:コンクリート(試料)を1000℃まで加熱し水酸化カルシウムと炭酸カルシウム量を把握(定量)する方法 ※水酸化カルシウムは500度くらいで分解されます。なので、火害による受熱温度が500~580度になると中性化します。

6.中性化の劣化過程を述べよ。また、加速期(前期)とは具体的にどうなった状態なのか述べよ。

解答:潜伏期、進展期、加速期(前期・後期)、劣化期。加速期は、コンクリート表面にひび割れが発生した状態です。前期・後期の区別はありますが、程度の問題で、ひび割れ数が多く、また、幅も0.2近くあり、剥落も多い状態なのが、後期です。多少のひび割れ、剥離などは、前期としていいと思います。

7.中性化の補修・補強方法を劣化過程ごとに述べよ。

解答:一般的には場合を示す。①潜伏期:再アルカリ化、②進展期:表面含浸工法、再アルカリ化、③加速期:断面修復、表面被覆、ひび割れ補修、再アルカリ化、④劣化期:現状を復旧するための①~③の対策後、FRP,鋼板接着、RC巻き立て、打ち換えなど。

8.再アルカリ化工法について述べよ。

解答:1~2A/m2 の直流電流を1~2 週間流します。コンクリート面に、陽極材として炭酸カリウムのアルカリ溶液をセットします。そうするとアルカリ分がコンクリート内に浸透する原理です。注意が少しあります。再アルカリ化工法終了後は、速やかに表面被覆工法をする必要があります。理由は、雨水などがかかるとせっかくのアルカリ性溶液が外に流出するからです。また、PC 鋼材の水素脆弱が懸念されるため、事前の検討が必要になります。加えて、アルカリ分を浸透させるため、ASR を引き起こす可能があるため注意が必要です。

9.鋼材接着は、曲げ、せん断補強。炭素繊維シートは、引張応力、斜引張応力に効く。これは、正解か?

解答:正解。注意)炭素繊維シートを使用しても剛性の向上には繋がらない。

10.ひび割れ充填剤について、追随できるもの とそうでないものの材料を述べよ

解答:追随できる材料:ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、可とう性エポキシ樹脂系。できない材料:ポリマーセメント系。

塩害について

11.塩害のメカニズムを述べよ。

塩害の引きがねは、塩分(塩化物イオン)です。この塩分濃度が限界値を超えた場合に不動態皮膜が破壊されます。塩分濃度には基準があり、一般土木構造物は1.2㎏/m3、海洋構造物は2.0㎏/m3といわれています。ここで整理しておきます。塩分があるから鉄筋が錆びるわけではありません。鉄筋を錆びさせる物質は、酸素と水です。塩分はあくまでも不動態皮膜を破壊するためのものです。

12.なぜ、断面修復の再劣化する要因を述べよ。

断面修復を完了しいたその後の環境を考える必要があります。既設コンクリート部は、劣化因子のアタックおよび侵入が継続している環境となっています。一方、断面修復した箇所は、劣化因子の侵入はありません。ここで、既設コンクリート側で不動態皮膜が破壊されると鉄がイオン化し電位が下がります。隣の断面修復した側は、電位の変化ありません。この状態が電位差を生じさせる原因となり、この境界の既設コンクリート側で激しい腐食を起こすことになるというわけです。

13.塩分の調査方法を7個述べよ。

塩化物の測定原理による区分は、5つに分けることができます。それは①重量法②容積法③吸光度法④電気化学的方法⑤イオン成分方法になります。この問13は、この区分下にある私が特に重要だと思う7個を求めています。また、試験では指示薬等をよく問われますので確実に覚えて下さいね。

・重量法:塩分の重量を測定する方法(塩化銀沈殿法)

・容積法:塩分の体積を測定する方法(モール法)

・吸光光度法:特定の波長における光の吸収を分子レベルで測定する方法(チオシアン酸第二水銀法)

・電気化学的方法:電気化学的な変化で測定する。(電位差滴定法)

・イオン成分測定方法:カラムと溶離液の組み合わせにより、塩化物イオンを測定する方法(イオンクロマトグラフ法)

・可溶性塩化物イオン測定

・カンタブによる塩化物イオン量試験:フレッシュコンクリートで測定

14.塩化銀沈殿法の仕組みを述べよ。

イメージしてください。ビーカに硫酸溶液が入っています。そこにコンクリート試料を入れます。そうすると塩化物イオンが浮遊します。そこに銀イオンを少しずつ入れてやると銀イオンと塩化物イオンが反応して塩化銀ができます。白色の沈殿物となるのでその重量を測ってやります。なので重量法です。

15.モール法(体積法)の仕組みを述べよ。

重量法と似ています。イメージしてください。硝酸溶液が入っているビーカにコンクリートの試料とクロム酸カリウム(指示薬)を入れます。そこに硝酸銀を少しずつ入れていくと銀イオンと塩化物イオンが反応し塩化銀ができます。これを進めていくと次はクロム酸銀に変化します。沈殿色が白色から赤褐色に変化します。(塩化銀はクロム酸銀よりも溶解度が低い、つまり溶けにくいため先に沈殿します。)指示薬は色の変化を目視で確認しやすくするために混入します。硝酸銀を入れた体積で塩化物イオン量が判ります。

16.可溶性塩化物イオン量は何度の温水で抽出できるか述べよ。

温水50℃に試料も50℃にしたものを30分間振とうします。

17.コアから試料採取する方法を述べよ。

乾式カッターを使用して切り取り、150μmふるい全通程度まで粉砕することで分析試料となる。

18.塩害の劣化過程を述べよ。また、加速期(前期)とは具体的にどうなった状態なのか述べよ。

加速期(前期)を理解するまえに後期を理解すれがわかりやすと思います。

加速期は、コンクリート表面にひび割れが発生した状態です。前期・後期の区別はありますが、程度の問題で、ひび割れ数が多く、また、幅も0.2近くあり、剥落も多い状態なのが、後期です。多少のひび割れ、剥離などは、前期としていいと思います。これだけ把握していると、潜伏期と劣化期は、理解できると思います。中性化の劣化過程は、塩害と全く同じになります。どちらも鉄筋が錆びる劣化過程だからです。異なるのは、劣化因子である二酸化炭素なのか塩分なのかということだけです。

19.塩害の補修・補強方法を劣化過程ごとに述べよ。

補修補強方法は、基本的に発注者の意向が求められます。しかし、診断士としては必要と考えれる対策を提案しなければなりません。ここでは大まかに対策を述べます。

①潜伏期:表面被覆、電気防食。②進展期・加速期:ひび割れ補修、脱塩工法、電気防食工法、断面修復。③劣化期:②+FRP工法、鋼板接着、巻き立て工法、打ち換え工法

ASRについて

20.ASRのメカニズムを述べよ。

コンクリート中のアルカリ分が細孔溶液に溶け出します。そうすると水酸化アルカリ(強アルカリ)になります。その水酸化アルカリが、反応性鉱物と反応します。反応したものがアルカリシリカゲルです。このアルカリシリカゲルは水を吸収する性質があります。水を吸収するということは膨張するということです。コンクリート内部で膨張するとコンクリート表面に不規則なひび割れが発生します。この反応は施工後ゆっくり時間をかけてひび割れが発生するものなので10年くらいの時間がかかります。

21.アルカリシリカ反応には3種類ある。それぞれ述べよ。

①アルカリシリカ反応。②アルカリ炭酸塩反応。③アルカリシリケート反応

22.DEFのメカニズムを述べよ。

これは、工場製品などで発生する事例です。この現象は現場でもなくはないものです。現場でも高温となる養生があると思います。マスコンとなる連結部や中空床版などの支点部上もなる可能性があります。次のような現象です。コンクリート内に上記の反応によりエトリンガイトが発生したとします。工場製品は、高温蒸気養生を行うため、70℃くらいになるとエトリンガイトが硫酸イオンに分解されます。しかし、⾧期養生の中で水分の供給が十分な環境においては、再びエトリンガイトとなります。すると亀甲状のひび割れを発生させます。特徴としてASR と似ていると思います。

23.ASRの調査方法について

23-1.微粉末試料でアルカリ量を抽出する方法を5つ述べよ。

アルカリ分を溶解、あるいは溶出方法

・熱水 … 煮沸するとアルカリ分が溶出する。

・振とう… 常温で振ればアルカリ分が溶出する。

・強酸 … 過塩素酸でアルカリ分が溶出する。

アルカリ金属分析

・原子吸光光度計

・ICP

23-2.製造時の骨材の調査方法を2つ述べよ。

・化学法、モルタルバー法

23-3.化学法の調査方法を述べよ。

溶解シリカ量とアルカリ濃度減少量の関係で判定します。

・水温80℃、水酸化ナトリウム25ml、コンクリート試料25g、を容器に入れ24時間反応させます。溶解シリカ(Sc)10mmol以上、アルカリ濃度減少量(Rc)700mmol未満の範囲では、Sc < Rcとなる場合、その骨材を「無害」と判定します。Sc ≧ Rcとなる場合、その骨材を「無害でない」と判定します。

23-4.モルタルバー法の調査方法を述べよ。

水酸化ナトリウムを添加して等価アルカリ量(1.2%)のモルタル供試体を、湿気箱(温度40℃、相対湿度100%)に保存し13週間、26週間の膨張量を測定します。13週間は0.05%以上、26週間は0.1%以上であれば「無害でない」と判定します。

23-5.促進モルタルバー法の調査方法を述べよ。

80℃の水酸化ナトリウム水溶液に14日間(2日~14日)浸透させます。材齢16日で判定を行うことができます。判定は、①0.2%超え:無害ではない。②0.1~0.2%:判別が難しいいのでわかならい。③0.1%未満:無害。

23-6.アルカリシリカゲルの調査方法を4つ述べよ。

①走査型電子顕微鏡(SEM)。②酢酸ウラニル蛍光法。③偏光顕微鏡。④化学成分分析

23-7.SEMの低倍率および高倍率では何が調査できるか述べよ。

低倍率でアルカリシリカゲルを調査し、高倍率では、セメントペーストと骨材の境界が判る。

23-8.コア残存膨張率試験の試料寸法、および3つの調査方法を述べよ。また、判定方法ものべよ。

- 原則として、コアの直径は100 mm、長さは250 mmとします。

- 難しい場合は、直径75 mmまたは50 mmのコアを採取することもあります

- ひび割れなどが発生している箇所を避けて、2本以上のコアを採取します。

・残存膨張率試験(JCI-S-011-2017):温度40℃、95%湿気箱の環境3か月 0.05%以上で残存膨張あり。(薬品無使用)

・カナダ法(アルカリ溶液浸漬法):温度80℃、1mol/lの水酸化ナトリウム溶液中14日間 0.2%以上で残存膨張あり。(薬品使用)

・デンマーク法(飽和NaCl溶液浸漬法):温度50℃、飽和塩化ナトリウム溶液中3か月 0.4%以上で残存膨張あり。(薬品使用)

24.ASRの調査方法として、コンクリートの圧縮、引っ張り強度、後何を調査する必要があるか述べよ。

弾性係数の調査

25.ASRの反応性鉱物を9種類述べよ。

いろいろありますが、体表的なものを述べます。

①無定形およびガラス質のクリストバライト。②火山ガラス。③微晶質、隠微晶質の石英。④安山岩。⑤流紋岩。⑥トリジマイト。⑦カルカドニー。⑧オパール。⑨チャート など。他にもあります。当ブログをご覧ください。「コンクリート診断士の合格に必須 コンクリートの劣化原因であるASRを解説」

26.ASRの反応性鉱物の調査方法を述べよ。

偏光顕微鏡、粉末X線回折など

27.ASRの劣化過程を述べよ。

潜伏期:アルカリシリカゲルが生成されている状況(外観の変状なし)

進展期:コンクリート表面にひび割れが発生している。

加速期:このひび割れ幅が大きく、長さも長くなり、錆び汁も発生している。

劣化期:耐荷性の低下

28.ASRの補修・補強方法を劣化過程ごとに述べよ。特に、残存膨張量が認められるときは、どういう補強方法にするべきか述べよ。

ASRの補修補強方法で重要なことは、残存膨張があるのかないのか ということです。ここを踏まえて、併せて劣化過程も考慮する必要があります。

潜伏期:表面被覆、ひび割れ補修

進展期:亜硝酸リチウム注入、FRP接着、鋼板巻き立て、PC巻き立て

加速期:水分の蒸発が可能な含浸処理、断面修復

劣化期:FRP接着、鋼鈑接着、鋼板巻き立て、PC巻き立て

まず、現状を修復して、必要な補修または、補強を行います。

具体的には、ASRでひび割れが発生し鉄筋が錆び、剥落しているとします。この補修方法は、まず、ひび割れ補修、そして、断面修復を行います。その後、強制的にFRP、鋼鈑接着、鋼板巻き立て、PC巻き立てなどの対策をする必要があります。

凍害について

29.凍害のメカニズムについて述べよ。

冬季に水がコンクリートの細孔に入り込み、凍結することで体積膨張しコンクリートが損傷する現象です。

具体的には、コンクリートはポーラス(隙間だらけ)なものなので、隙間は大きいものもあれば小さきものもあります。

そこに水が浸入するとまず、小さい隙間に入った水が凍結します。そうすると体積膨張により未だ凍結していない水を押します。

その水の圧力でコンクリートが損傷を受けるという原理です。

30.スケーリングとポップアウトの違いを述べよ。

・スケーリングとは、コンクリート表面で水分が凍結融解を繰り返すことで表面が剥離しボロボロになること。

・ポップアウトとは、原因が2つあります。1つは、骨材粒子が、収縮・膨張することで円錐状にコンクリートが剥離することを言います。ASRに起因する反応性骨材が原因の場合もあります。2つ目は、鉄筋腐食による体積膨張でコンクリート表面が剥離する現象です。

31.耐凍害性が認められるコンクリートの条件を2つ述べよ。

凍害の原因には、内的要因と外的要因の2つがあります。内的とは、主にコンクリートの品質に係ることです。例えば、軟岩の混入により吸水率に問題があったり、仕上げに問題があり、コンクリート表面が密実な状態になっていない場合です。外的とは、主に環境面です。日射や水の影響、塩分が作用することです。これらが影響しあい、凍害は発生します。

これを踏まえ、耐凍害性がある条件は、品質のよい材料を使用していること。そして、耐凍害性に優れていることの2つです。耐凍害性に優れているコンクリートとは、気泡間隔係数が300μm以下であること。また、凍結融解を300回繰り返して、相対動弾性係数が、80%以上あること。が条件と言えます。

32.凍害の調査方法を5つ述べよ。

・細孔系分布測定、水の流れ、気温差、安定性損失重量試験、水セメント比などが挙げられます。(具体的な調査名:凍結融解試験、気泡間隔係数調査、水銀式圧ボシロメータ等)

33.凍害の劣化過程を述べよ。

潜伏期:凍結融解を繰り返している。変状なし。

進展期:表面にスケーリングが発生してる。

加速期:表面が荒くなり骨材が確認できる。また、錆び汁があり鉄筋が錆びている。 ひび割れ、剥離、剥落がある。

劣化期:ひどい状態。耐荷性能が低下

※重要なのは、中性化や塩害の場合、進展期では未だ表面の変状はないが、凍害に至っては、スケーリングが生じていることです。(ひび割れではありません。)

34.凍害の補修・補強方法を劣化過程ごとに述べよ。

中性化や塩害と同様です。ただし、脱塩工法や、再アルカリ化は行いません。

具体的には、はつり取り、鉄筋を防錆して断面修復やひび割れ注入、スケーリングなど表面が荒れている場合は、ポリマーセメントモルタルなどで仕上げを行うなどになります。劣化状況が悪い(劣化期)と、FRP、鋼板巻き立て、打ち換え工法などがあります。

火害について

35.火害とはコンクリートがどうなる現象か述べよ。

コンクリートは受熱することで、骨材やモルタルなど各々が収縮および膨張します。

それによりコンクリートとしての結合力が弱まるというものです。具体的にいうと、モルタルは収縮し、一方骨材は膨張するとしたらコンクリートの結合力は弱くなると思います。この様はイメージです。

36.火害色である、すす、ピンク、灰白、淡黄、溶解の受熱温度を述べよ。

① 300℃未満 すすが付着している

② 300℃~600℃ ピンク色

③ 600℃~950℃ 灰白色

④ 950℃~1200℃ 淡黄色

⑤ 1200℃以上 融解

37.火害の特徴について

600℃までは脱水によりセメントペーストが収縮し、骨材は膨張します。

37-1.受熱温度500℃の圧縮強度は、どれくらい減少するか。また、回復はどれくらいするか述べよ。

圧縮強度は、50%減少。回復しても90%程度

37-2.受熱温度500℃の弾性係数は、どれくらい減少するか。また、回復はどれくらいするか述べよ。

20%程度まで減少。回復はほぼしない。

37-3.爆裂するコンクリートはどんなコンクリートか述べよ。

高強度コンクリート。または、炭素繊維が混入されていないコンクリートも爆裂する。

37-4.水酸化カルシウムが熱分解される温度は何度か述べよ。

500~580℃

37-5.コンクリート、および鉄筋、PC鋼材が健全である受熱温度は、それぞれ何度か述べよ。

鉄筋は、500℃、PC鋼材は300℃まで。

38.火害を受けた場合、受熱温度の深さを把握するための調査方法を3つ述べよ。

・粉末X線回折・示差熱重量分析・UVスペクトル法(吸光度と加熱温度の関係から受熱温度を求める)

39.火害の劣化過程を述べよ。

火害の場合は、Ⅰ~Ⅴ級で分けられます。潜伏期~劣化期ではありません。

① Ⅰ級 無被害多少受熱したくらいの。(補修なし)

② Ⅱ級 すす(補修なし。でも外観は悪い)

③ Ⅲ級 ピンク色(補修必要。断面修復、ひび割れ注入など現状回復)

④ Ⅳ級 灰白色(補修必要。場合によっては補強必要)

⑤ Ⅴ級 淡黄色(補強必要。)

※これはあくまでもコンクリート表面の判定になります。

40.火害の補修・補強方法を劣化過程ごとに述べよ。

軽度:表面被覆、断面収縮、再アルカリ化

中度:軽度+鋼板接着、炭素繊維シート、部材増設

重度:基本的に中度と同様。

化学的侵食について

41.化学的侵食のメカニズムを述べよ。

コンクリートが化学的作用を受けると、セメント硬化体を構成する水和成物が変質、分解して結合能力を失う劣化現象です。

低温より高温状態の方が侵食が促進されます。

42.化学的侵食を5つ述べよ。(どんなメカニズムで侵食するも把握する必要あり)

侵食要因は5 つあります。

① 酸類

② アルカリ類

③ 塩類

④ 油類

⑤ 腐食性ガス

43.下水道関係施設が酸としての侵食が発生する要因を述べよ。

それは、下水道の底に硫酸塩があるとします。すると、嫌気性硫酸塩還元細菌と反応し、硫化水素になります。これは気体のため、天井部に移動します。次に、好気性硫黄酸化細菌と反応し硫酸になります。硫酸は、激しい侵食を起こします。

44.動植物性油に含まれる●●酸により侵食を引き起こすのか述べよ。

遊離脂肪酸

45.腐食性ガスを4つ述べよ。

フッ化水素、二酸化硫黄、塩化水素、硫化水素などです。

46.化学的侵食の劣化過程を述べよ。

潜伏期:変状なし

進展期:コンクリートの骨材が露出する。

加速期:鋼材腐食

劣化期:剥離、剥落が深刻で耐力が低下

※注意すべきは、進展期で骨材の露出があるということです。今まで各劣化を見てきました。中性化、塩害のみ進展期に外観上の変化がないといえます。後は何らかの変状があるということになります。

47.化学的侵食の補修・補強方法を劣化過程ごとに述べよ。

基本的には、進展期の場合は、ポリマーセメントモルタルで補修します。加速期では、侵食範囲の断面修復、鉄筋が錆びていれば防錆となります。なので、他の劣化の補修方法と同様です。また、外部からの侵入なのでシートライニング工法や塗布型ライニング工法も現状回復した後必ず行う方がよいと書かれています。加えて、コンクリート表面を緻密化するようなケイ酸塩系を塗布することもよいのではないかと思います。緻密化は有効だと思います。

補修方法は、自分でシナリオを論理的に述べることが大切です。ただし、補修方法が検討違いであればダメですが、的を外していなければ基準点をとることができると思います。

疲労について

48.疲労のメカニズムを述べよ。

床版には既に乾燥収縮などによるひび割れが存在しています。

この状態で繰り返しの応力(荷重)がかかると、まず橋軸直角方向にひび割れが生じます。

次に橋軸方向にひび割れが生じます。いわゆる網細化です。

それから押し抜きせん断力が低下し角落ち等が発生します。その状態が進行すると床版に貫通ひび割れが発生します。こうなると劣化期です。

疲労の促進は上記しましたが、水がそこに加わると進行スピードが速くなります。床版は水に弱いことがわかります。

そのため、現在の橋梁には橋面防水を行っていますが、問題になる過去の床版には殆ど防水施工はされていません。

ここでなぜ、床版に水が加わると進行スピードが速くなるかというと、きちんとした根拠データはないそうですが、おおよそのシナリオがあります。

それは、コンクリートの表面にひび割れがあるとそこに水が浸入します。

浸入すると荷重(輪荷重)がかかると、その水に圧力がかかります。圧力がかかるとコンクリートが少しずつ破壊されます。これが土砂化に繋がり要因の一つです。

水が関与すると劣化が促進するというわけです。

49.疲労劣化のスラブは、固有振動数が小さくなり、振幅はどうなるか述べよ。

大きくなる。

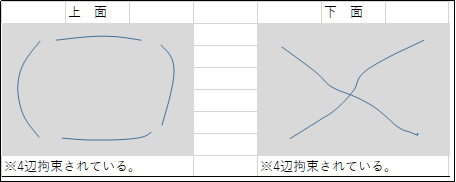

50.下面と上面のひび割れ形状を把握しているか。

51.疲労強度は、水中では大きくなるのか小さくなるのかどちらか述べよ。

疲労強度は水中では小さくなる。

52.疲労の調査方法を4つ述べよ。

①輪荷重載荷試験 ②設計条件(床板厚、鉄筋量、Co強度) ③設計図書 ④交通量調査

53.疲労の劣化過程を述べよ。

潜伏期:床版には既に乾燥収縮にひび割れが発生している。

進展期:床版下面に橋軸直角方向にひび割れが発生する。床版下に橋軸方向にひび割れが発生する。網目化する。

加速期:角落ちおよびスリット化する。

劣化期:貫通ひび割れが発生する。

54.疲労の補修・補強方法を劣化過程ごとに述べよ。

潜伏期:排水の確保、表面防水層

進展期・加速期:排水の確保、表面防水層、上面増厚、下面増厚、FRP、鋼板接着、はりの増設

劣化期:供用制限、打ち換え

54-1.上面増厚工法、下面増厚工法、鋼板接着工法、連続炭素繊維シート、外ケーブル補強の特徴を述べよ。

上面増厚工法:曲げ、せん断応力対策、押し抜きせん断の向上(負曲げモーメント対応)

下面増厚工法:曲げ、せん断応力の向上(左官、吹付)

鋼板接着工法:曲げ、せん断応力の向上(正曲げの補強)

連続炭素繊維シート:引張応力、斜引張応力の補強(剛性、せん断応力の向上は期待できない)

外ケーブル補強:曲げ、せん断補強向上。外ケーブル工法は高強度のPC鋼材を既設コンクリート部材に設置し、プレストレス力を付加してコンクリート部材の応力状態の改善や耐荷力の回復を行います。1N/mm2程度の圧縮応力を導入する。

55.ヤング係数が高いのは、炭素である。正解か不正解か。

正解

56.引張強度に強いのはガラスである。正解か不正解か。

正解

57.付着強度が高いのビニロンである。正解か不正解か。

正解

58.耐アルカリ性に強いのは、炭素である。正解か不正解か。

正解

59.エフロレッセンスについて述べよ。

よく型枠を脱型した後に白く粉が噴いたような状況があると思います。エフロとは少し違いますが、原理は同じです。それは、コンクリート中の水酸化カルシウムは低温になると水に溶けやすくなります。その水が細孔内に溶け出し、空気中の二酸化炭素と反応すると、白い粉(エフロ)が発生します。なので、夏より冬の方が発生しやすいことになります。

調査方法について

60.鉄筋腐食についての調査方法を3つ述べよ。また、特徴も述べよ。

・自然電位法(錆びの範囲を調査)→補修範囲の決定

・分極抵抗法(錆びる速度を把握する)→構造物がどれくらい耐えられるかの目安

・電気抵抗法(錆びやすさを評価する)

61.コンクリートの配合・調査方法を5つ述べよ。また、特徴も述べよ。

・セメント協会法 (酸化カルシウムを定量する方法)

・グルコン酸ナトリウムを用いる方法(炭酸カルシウムを除くセメント成分を調査できる方法)

・フッ化水素酸を用いる方法(炭酸カルシウムを除くセメント成分を調査できる方法)

・ICP(酸可溶性シリカに着目)

・SEM(成分全般を把握)

・EPMA(成分全般を把握

62.AE法、打音法、衝撃弾性波法、超音波法、X線法、電磁誘導法、電磁波レーダー法、サーモグラフィー法の特徴を述べよ。

AE法:AE法は、材料が変形や破壊した時に出てくる弾性波 (超音波) を計測して材料の破壊現象を解析する技術である。新たに発生したひび割れの検出が可能。既にあるひび割れがにの検出は不可能。ひび割れ幅の測定も不可能。

打音法:20Hz~20KHz。装置マイクロフォン(コンデンサマイクロフォン)。高周波50KHz以上で調査範囲2~3mの深さが可能。低周波数KHz以下の調査範囲は10m以上であるが、精度は低くなる。

衝撃弾性波法:部材厚さ、内部欠陥、空洞、欠陥までの距離を調査できる。20KHz以下。シース管内のグラウト充填状況確認が可能。

超音波法:ひび割れ、剥離、空洞が調査できる。20KHz以上。伝播範囲2~3m。

X線法:実体に近い状態で確認できる。空洞およびひび割れは黒色で表示される。適用限界深さ400程度。X線作業主任の有資格者であり立体半径5m以内は立ち入り禁止。

電磁誘導法:鉄筋の位置、かぶり厚さ、鉄筋径を測定できる。空洞があっても鉄筋探査が可能。塩ビ管のような非磁性体の探査は不可能。検出深さは200㎜程度。交流電流使用。

電磁波レーダー法:反射体までの距離を測定。鉄筋の調査は、800MHz~2GHz。コンクリート厚・空洞調査は、400MHz~1GHz。乾燥状態では電磁波伝播速度が速い。表面が濡れている場合は測定できない。エポキシ樹脂塗装があっても測定できる。検出可能深さは、約300㎜程度。

サーモグラフィー法:浮き、空洞、ジャンカ、ひび割れを検知できます。表面から50㎜程度測定可能。

63.コンクリート強度の調査方法について、プルオフ法、ブルアウト法、ブレークオフ法、テストハンマー測定、空気圧ピン貫入法の調査方法を述べよ。

プルオフ法:引張試験で圧縮応力を求める方法。1秒間に0.02~0.08N/mm2の力で引っ張る。誤差は±20%程度。パイプ部の長さを変化させることで任意の深さ位置で強度推測ができる。

ブルアウト法:1~2分で最大荷重とする。引き抜き試験。高強度コンクリートに使用できる。最大骨材寸法20㎜まで可能。

ブレークオフ法:0.05~0.15KN/秒で行う曲げ破壊試験。最大骨材寸法25mmまで適用できる。

テストハンマー測定:厚み100㎜、長さ150㎜。圧縮強度が10~60N/mm2まで可能。偏差は±20%。気温0~40℃の範囲で適用。

空気圧ピン貫入法:気温15~25℃、圧縮強度10~26N/mm2、10点以上測定する。厚み70㎜以上必要であり、測定間隔は70㎜。吹付コンクリートで使用されることが多い。

64.自然電位法の特徴を述べよ。

・鉄筋およびコンクリート表面に被覆されるものがあれば調査できない。

・絶縁材料が使用されていれば調査できない。

・コンクリート表面が非常に乾燥していれば測定できない。

・水で覆われていれば調査できない。

・測定する場合は、湿潤状態でなければならない。

・電位を調査する照合電極には、銅硫酸銅電極などがある。

・自然電位は、-0.35 以下は錆びている。-0.2~-0.35 は不明、-0.2 以上は腐食なしなどです。

65.電磁波レーダーは、含水率が高いと、比誘導率が大きくなる。そうすると、伝播速度は遅くなる。正解か不正解か。

正解

66.比誘電率が高いのは乾燥状態より湿潤状態である。正解か不正解か。

正解

67.コンクリートが緻密の場合について

67-1.塩化物イオン拡散係数は大きくなるか、それとも小さくなるか答えよ。

小さくなる

67-2.コンクリート電気抵抗は大きくなるか、それとも小さくなるか答えよ。

大きくなる

67-3.電流は流れやすくなるか、それとも流れにくくなるか答えよ。

流れにくくなる

68.弾性波法である打撃入力および打撃音の健全部の打撃波を剥離部と比べると、波が大きいのはそれぞれどっちか。

・打撃入力は健全部の方が波が大きい。

・打撃音は剥離部の方が波が大きい。

69.SEMは真空状態から二次電子、そして反射電子の流れで物質の分布状態を把握できる。正解か不正解か。

正解

70.UVスペクトル法は、化学混和剤に着目して受熱温度を把握することができる。正解か不正解か。

正解

71.固有周期の式の述べよ。(質量が大きいほど、周期は長くなる)

T=2π√(m/k) ※mは質量

72.純度は水、硬度が低い水は溶出しやすい。正解か不正解か。

正解

※溶出とは、水酸化カルシウム、カルシウムシリケートが水に溶けて固体化が粗になる現象。

補修方法(その他)について

73.電気化学補修工法について4つ述べよ。また、特徴も述べよ。

・電気防食工法:0.01~0.03A/m2の直流電流。100mV以上の復極量で測定。

・再アルカリ化工法:1~2A/m2の直流電流。1~2週間継続し不動態皮膜が回復しているかを確認する。※PC鋼材の水素ぜい弱性の懸念がり注意が必要。

・脱塩工法:1~2A/m2の直流電流。8週間継続し塩化物イオン量で効果を確認する。

・電着工法:0.5~2A/m2の直流電流。3~6か月継続。海水中で行う。カリウムイオンやマグネシウムイオンが吸着しひび割れが閉塞する。

74.流電陽極方式とはどんな方法か述べよ。

防食対象物にそれよりもイオン化傾向の大きい金属を電気的に接続し、防食電流を流す方法です。

75.ダウマサイトについて知っていることを述べよ。

タウマサイトは、コンクリート中の水酸化カルシウムCa (OH) 2 が、硫酸イオンおよび骨材の主成分である炭酸カルシウムと反応することで生成され、これにより膨張が生じてコンクリートが劣化します。タウマサイトは硫酸塩劣化のひとつであり、エトリンガイトの一種である。コンクリート用骨材として石灰石を用いた場合、そのコンクリートが5℃程度の低温環境下に長期間曝されると、タウマサイトの生成に伴う硫酸塩劣化が発生することがある。

※75問の赤字の箇所を訂正しました。2000年頃にこの劣化が発見され現在まで24年間経っています。いろいろな論文等が発表されていますが、2008年に診断士問題として出題されています。これによると5℃程度の低温となっているため、これを答えと致します。ただし15℃や35℃があるのもまた事実です。

まとめ

以上が私が覚えていた75選でした。これ以外にも過去問で出題され短期的に覚えた事項もありますが、私が基本と感じるものばかりです。これを何回も一人ごとのように呟きながら、日々ウォーキングをしたことを思えています。誰かに説明するように話すことが重要です。もし、ここの説明が不安だな。理解できていないな。と思うところがあれば参考書なり、ネットなりで確認するようにしてください。確実に記憶されるはずです。そうすれば自信を持って解答できると思います。

短期記憶もいいですが長期記憶にすることで、日々の業務においても自信を持つことができます。何度も何度も地道に頑張って下さい。

それでは。皆様のご検討を祈っております。

記述式問題に特化した記事です。絶対に参考になります。ぜひご覧ください。

コメント