こんにちは。ポッキーです。

この記事は毎年恒例になりました、「2025年コンクリート診断士試験の特徴と今後の傾向」を総括していこうと思います。ぜひ最後まで読んで頂ければ幸いです。そして、2026年に向けて受験を予定している方は、この傾向を抑えて頂いてこれから1年後の勉強に励んで頂きたいと思います。

この記事では音声による聞き流しも出来ますので、電車の中や、運転中、いろいろな場面で活用できると思います。ぜひ音声でもお聞きください。

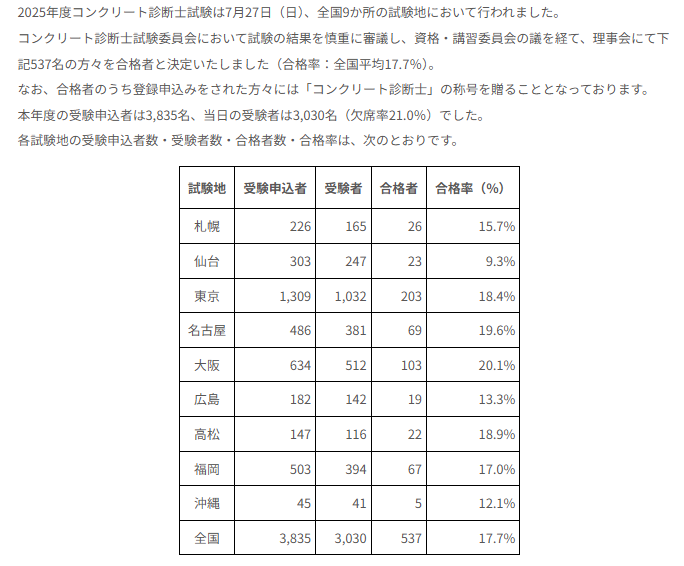

2025年コンクリート診断士試験が7月27日に行われました。そして合格発表は9月16日火曜日にあり、合格者537名が決定しました。合格率は全国平均で17.1%という結果でした。合格率については昨年より1%上昇に転じています。この合格率は2007年の次に高い値で、歴代2位という水準となりました。

コンクリート工学会HPより

大阪地区は一番合格率が高く20.1%、低くかったのは仙台地区の9.3%でした。私は2024年の総括も行いました。そこで「2025年から合格率が上がるのではないか」と予想していたのですが、結果そのようになりました。なぜそうなったのかは定かではありませんが、少し推測してみれば資格取得者の高齢化問題が影響しているのではないかと考えています。特に建設業という業界は高齢化が加速しており、この試験においても影響があるのではないかと推察しました。そのため今後の合格率は17%~18%で推移していく可能性があるのではないかと予想しています。しかしいずれにしても、この試験が簡単ではなく一筋縄ではいかない試験であることは変わらないでしょう。

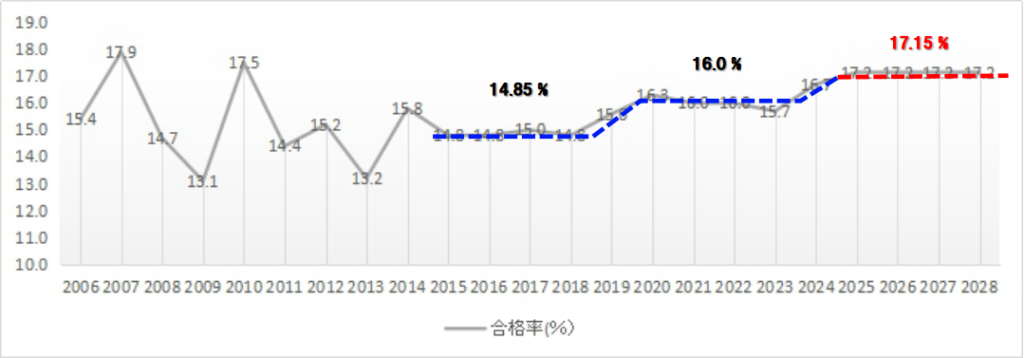

下のグラフ1は、2024年の総括で使用したものす。2015年辺りから比較的安定した合格率の推移をみて取れます。4~5年くらいで合格率が上昇に転じているように見えます。今回の合格率が17.7%となり、少し上昇率が高かったこともありますが、今後4~5年は合格率が17%台になる可能性ある予感がします。

グラフ1_2024年の総括で紹介した今後の予想図

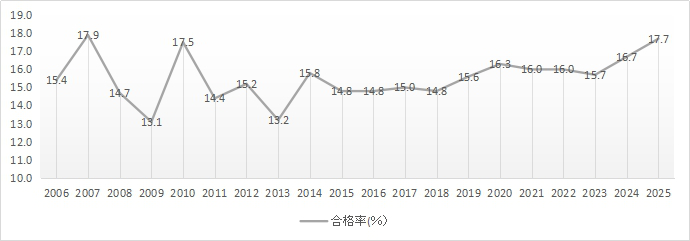

グラフ2は、2025年の結果を踏まえています。2年連続となる合格率が上昇しています。では、来年は19%と言いたいところですが、そうはいかないのかなと思っています。こうしてみると2014年からは安定していましたが、2025年の上昇は稀な結果なのかなと感じます。やはり、高確率を上げる計画があるのかもしれませんね。

グラフ2_2025年の合格率の結果

四択問題の総括

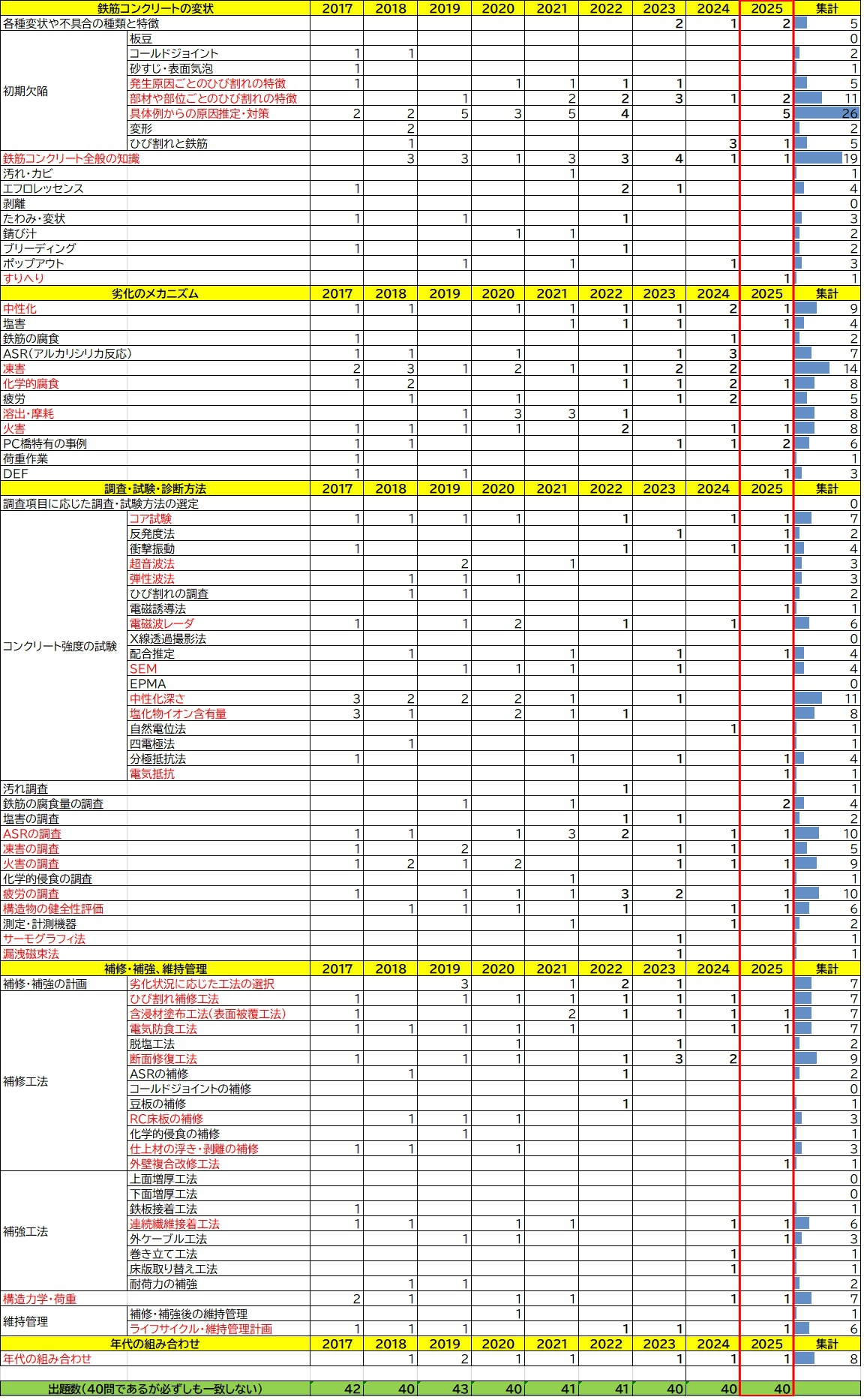

では2025年の試験内容を見ていきましょう。全体的には満遍なく出題されているようにみえますが、2025年は例年よりも劣化機構のメカニズムに関する問題が少ない傾向になっています。しかし、例年は依然と出題傾向は多いいですし、劣化機構のメカニズム問題は基礎の基礎であるため必ずマスターしておくことが必要です。こうしてみると今回の出題傾向は、あまり出題されなかった項目が多いということかもしれません。

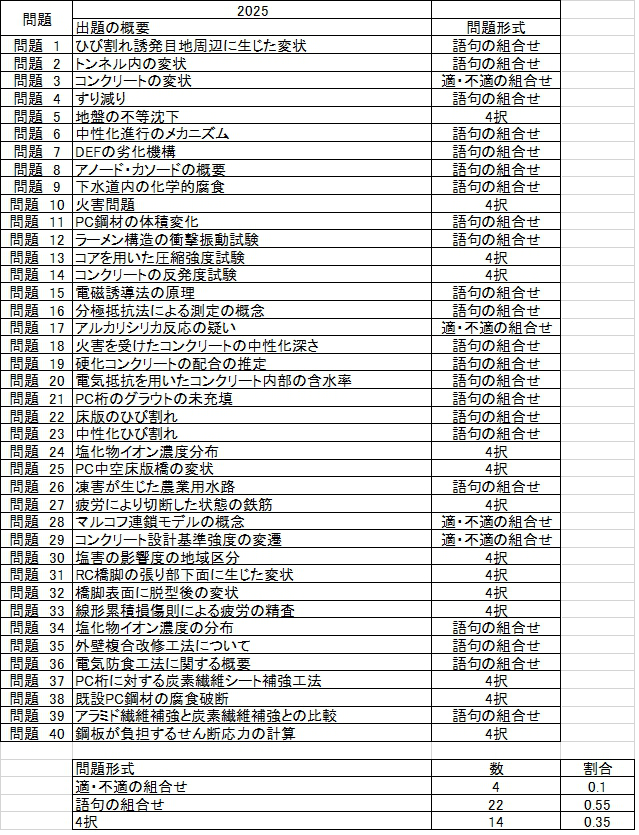

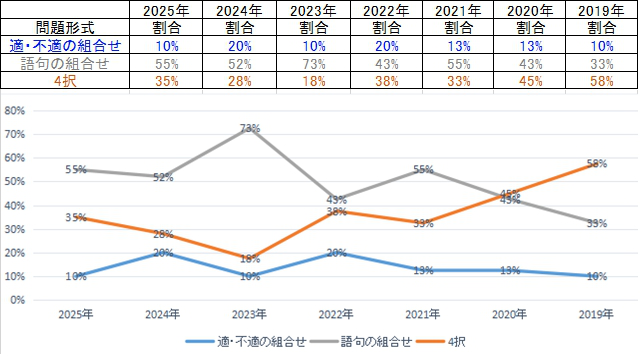

次は四択の問題形式をみていきます。昨年よりも「適・不適の組合せ」が減り、四択が増えたような傾向でしたが、大きな変化ではないため例年通りな感じです。こうしてみると2023年が突出して「語句の組合せ」が多くなっていますね。以前として「語句の組合わせ」の出題傾向が5割程度あり、この傾向はこれからも継続していくのだろうと思われます。

また、四択問題については年々難しさが増しているという印象です。つまり試験問題としては良い問題が増えたということですが、言い換えれば受験者にとっては頭を悩ませる問題が多くなったということです。そのため四択に要する時間がこれまでよりもかかる印象があります。もちろん理解していればさほど難しくはありませんが、丸覚えであればそうはいきません。

問題を見ると、工法の理解力、損傷及びひび割れのメカニズム、部位ごとの劣化の違いなど、理解度がなければ点数が伸びない問題が多くなっているように受け取りました。確実に合否はここで振るいにかけられ、残った者だけが論文を読んでもらえるという合否システムになっているんだろうな感じました。

結構、このコンクリート診断士試験は記述式をどう基準点を採ろうかと考えがちですが、その前の四択問題があり、意外にここで脱落する方が7割程度いると推察します。折角記述式を勉強したのに灯台下暗しです。今一度四択問題の重要性を認識し、疎かにすることがないようお願いします。

記述式の総括

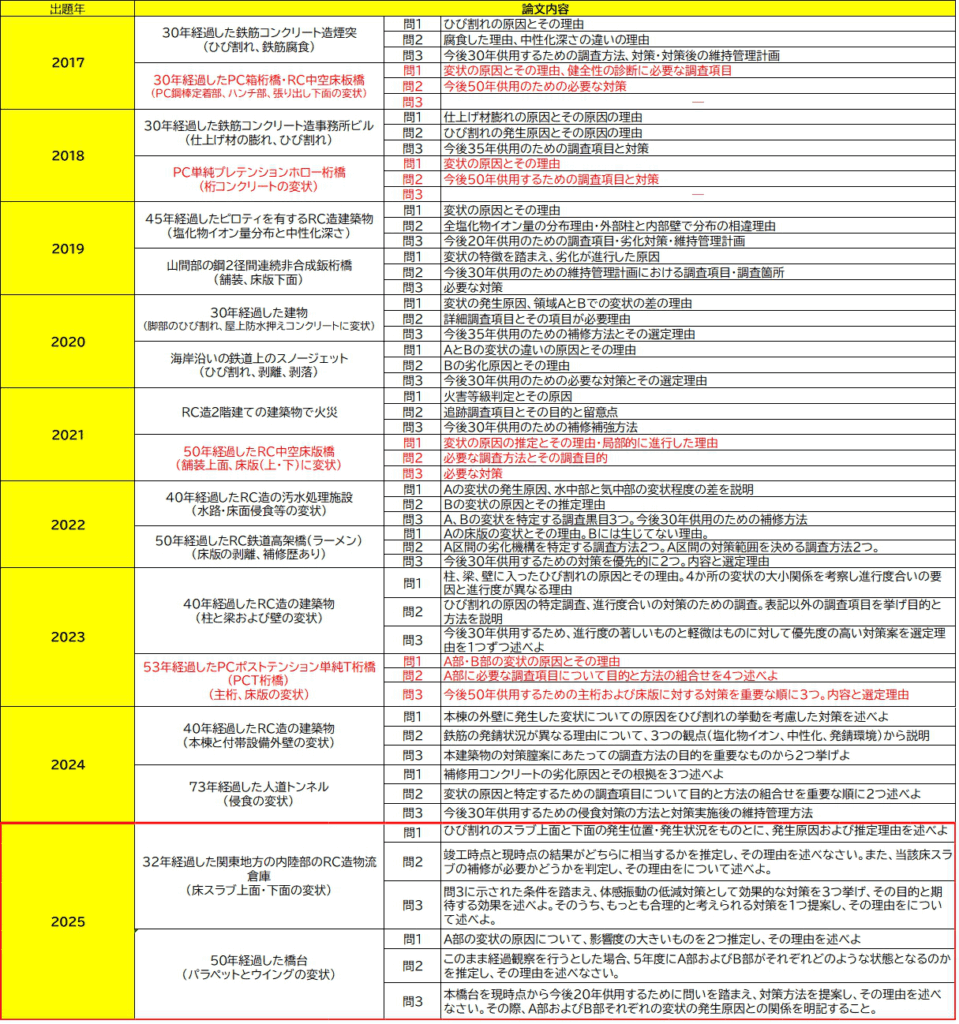

次に記述式について見ていきます。昨年あたりから問い方が変わったなと思う印象です。それはどういうことかというと、具体的な問いかけになったと感じています。例えば「具体的に可能性が高い順に2つ述べよ」とか「対策を2つ述べよ」とか、数字も交えながら具体的に示されるようになったと思います。今年も「影響度の大きいものを2つ推定し、A部・B部の状態を把握しつつ、それぞれの調査方法や原因を述べよ」という問いになっています。このような問われ方は、自分の中で整理し的確に述べる力を求められていると感じます。

問題文で多くの情報を与えられた上で、自分自身の分析により回答する。これが近年の変化であり、今後数年間は同様の傾向になると考えられます。そのため近年の合格者に求められることは、①自己分析できること、②それをロジカルに丁寧に、そして簡潔に述べられることです。この力を身に付けなければなりません。

また、同構造物でありながら劣化機構がことなる問題も近年多いと感じています。例えば、もともと内在塩分を含有している構造物が基本となり、中性化が進行していたし、凍害が発生したり、とこれは2025年の展開ですが、この形態の問題が増えるかもしれません。

基本的には、具体的な問いを出し、それに解答する傾向にはあると思います。

ここで、皆さんが勘違いをしている方もおられるかもしれないので少し言っておきます。一見、問題文を見ると難易度が下がったと思う方もいるかと思います。それはおそらく中性化や凍害、塩害といったオーソドックスな劣化機構が出題されているからです。問題文を読んでみると、大抵の方がそう思ったのではないかと思います。しかし決められた時間の中で与えられた多くの情報を分析し、回答する。シンプルではありますが、取捨選択し、正面から答える能力が求められています。

なので今後の勉強についての提案としては、数多くの劣化損傷を知ることが大切になると同時に、自分なりに見解を出していく練習が必要だと思います。そのためにはいろいろな異なる例題の参考書や文献にできるだけ多く触れ、自分なりに考えていくことが合格への道です。もう一度過去の問題を解いてみるのも有効ですし、自分で問題文の問いを考えて別の問題に作り替えてみるのもオススメです。

また、上の表の赤の着色部は、PC橋梁に関する問題を示しています。この辺りも問題も定期的に出題されており、要注意な問題の一つです。これに関する記事もありますし、参考問題もありますので、ご参考しして下さい。【コンクリート診断士試験対策頻出!】プレストレストコンクリート橋の劣化原因と対策

まとめ

それではまとめに入ります。合否の基準は当ブログの「 【足切りは存在する】コンクリート診断士の合格ラインが判明!! 」という記事を読んでもらえば理解していただけると思います。これまでとは出題傾向が変わったと感じることができます。それは基礎力の定着にあるのではないかと思います。

4択問題では確実に理解度を求められています。そして記述については、数年前までは複合劣化を意識した問題だったと思います。さらにもう少し前は1つの劣化機構を述べる問題でした。昨年からは基礎力、つまり世間で多く見られる症例を題材にした問題になっており、単純な問題ではないものの、複数の劣化症例を出題し、部位ごとの要因や対応策を問う傾向にあると感じます。

また、問いについても具体的になっており、書きやすい傾向にあると思います。少し前は自分で原因から対策を順序立てて記述する形態でしたが、近年は具体的な内容を求められる傾向があります。言い換えれば「面接を受けているような」問題形式であると感じます。「論文なのだろうか」と思うこともあるくらいです。このような形式は数年は続くと推察されますので、これに対応した勉強方法を行っていくことが合格点を取る道だと思います。

ただ、論文でも面接形式でも、ロジカルに答えることが求められる試験ですので、大きくは変える必要はないと思います。そして、今からでもできる対策としては、過去問を軸に論文の型を身につけ、自分の言葉で答える練習を重ねることです。

いよいよ、これからのコンクリート診断士試験は、「基礎力の定着」が問われる段階に入ったと感じます。これまでのような複合劣化や特殊事例ではなく、現場で頻繁に見られる症例を題材に、より実践的な知識と論理的な記述力を求める傾向にあります。問いも具体的で、まるで面接を受けているような出題形式です。今後もこの流れは続くと予想されるため、重要なのは「自分の言葉で論理的に答える力」。過去問を軸に論文の型を身につけ、当ブログのテンプレートや模範解答を活用して、合格に直結する実践力を養ってください。

当ブログでは、そのためのテンプレートや模範解答、さらに詳しい解説記事も用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。

記述式の練習問題記事

【コンクリート診断士 近年の傾向を踏まえた記述式予想問題】-鋼連続鈑桁橋偏(老朽橋梁の剥落&安全対策)

【コンクリート診断士 近年の傾向を踏まえた記述式予想問題】-橋梁偏(メカニズムを論理展開)

【コンクリート診断士 近年の傾向を踏まえた記述式予想問題】-舗装版(劣化要因と防止策)

記述式に対応した記事(大好評です)

【2026年版】記述式が苦手でも合格できる!220人が使ったコンクリート診断士テンプレート

コメント