こんにちは。ポッキーです。

コンクリート診断士試験まで、いよいよ100日を切りましたね!

ここからは、確実に点数を積み上げるために、過去出題の多い「定番テーマ」をしっかり押さえておくことが大切です。

今回はその中でも、**プレストレストコンクリート(PC構造)**について、

特徴と出題傾向、さらに調査・対策まで、受験者目線でわかりやすくまとめていきます。

まだ執筆途中ではありますが、受験生の皆さんにとって参考になる内容だと思い、早めに公開することにしました。

少しでも皆さんの合格への後押しになれば嬉しいです。これからさらにブラッシュアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください!

■ プレストレストコンクリート(PC構造)の出題頻度

プレストレストコンクリート(PC構造)、どれくらい重要だと思いますか?

実は2017年、2018年、2021年、2023年と、ここ8年間で4回も出題されています。つまり出題率50%──無視するわけにはいきません。

私は、PC構造を専門にしており、コンクリート診断士としての知識も組み合わせて、受験者に本当に役立つ情報をお伝えしています。試験対策を本気で進めたい方、必ず押さえておきましょう!

それでは、早速PC構造物の特徴をみていきましょう。(※これより下の文書は、プレストレストコンクリート構造物をPC構造物と表します)

■ プレストレストコンクリート(PC構造)とは?

プレストレストコンクリートとは、コンクリートにあらかじめ圧縮力を与えておく構造方式のことです。

圧縮力を与えることで、コンクリートのひび割れ抑制や、耐久性・耐荷性能を向上させる効果があります。こんな特徴があるため以下のような構造物を造ることができます。

※引用「PC建協:pcpress_vol26_004.pdf」

コンクリートの特徴として、皆さんもご存じのとおり、圧縮力に対して非常に高い性能を持っています。このコンクリートの特性を最大限に発揮させるための手段として、PCケーブルを用いてあらかじめ圧縮力を導入する方法が取られています。

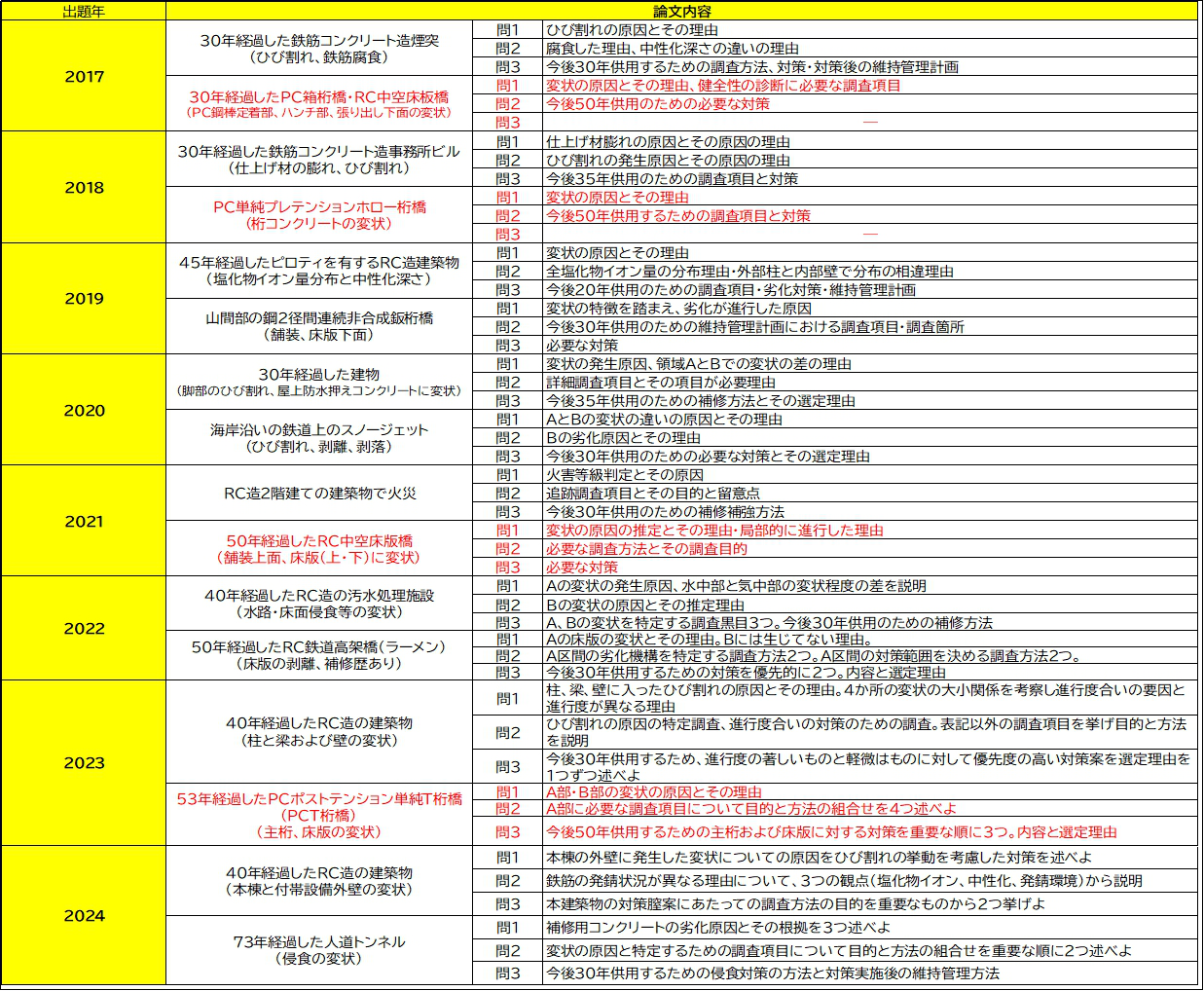

この圧縮力を導入する方法には、プレテンション方式とポストテンション方式の2種類があります。

プレテンション方式は、主に工場で製作される桁に用いられます。桁の製作時に、あらかじめPCケーブルを引っ張った状態で鉄筋を組み立て、コンクリートの打設を行います。養生後、型枠を解体し、コンクリートが一定の強度に達していることを確認したうえで、引っ張っていたPCケーブルを緩めます。すると、PCケーブルが縮もうとする力がコンクリートに圧縮力として伝わる仕組みです。

一般的には、1㎜²あたり約1.3トンもの圧縮力が加わっています。

すごい力ですよね。ここまでの説明でイメージは掴めましたか?

では、ポストテンション方式について説明します。

簡単にいうと、鉄筋を組み立てた後にコンクリートを打設し、養生して一定の強度が発現したことを確認したうえで、PCケーブルを引っ張る工法です。

主に工場ではなく、現場(現地)でPCケーブルに引張力を加え、コンクリートに圧縮力を導入する方法となります。

ポストテンション方式では、コンクリート打設前にPCシース管(ケーブルを通す管)を設置しておきます。そのPCシース管内にPCケーブルを挿入し、コンクリートと直接接触しない状態で、ケーブルを引っ張ります。

引っ張り完了後、PCシース管とPCケーブルの間には隙間ができるため、そこに**PCグラウト(セメントミルク)**を注入します。この作業によって、PCケーブルの腐食を防ぎ、コンクリートとの一体化を図ります。

そのため、PCグラウトが確実に充填されていることは、非常に重要なポイントとなります。

では、改めてPC構造物の特徴をお伝えします。

①断面寸法を小さくできる ②長スパン橋梁をつるくことができる ③曲げ・せん断に強い構造物ができる ※ただし、「PC鋼材(ケーブル)」の健全性が構造耐久に直結する。

この最後のポイントが、試験でも非常に重要視されています!

■ 過去に出題されたPC構造の典型的な劣化パターン

ここで押さえておきたいのが、PC鋼材の腐食です。この腐食は一体どうしておきてしまうのでしょうか。これは過去には設計的な要素や施工方法が関係しているのです。

この2つの要素が非常に重要です。ここを理解していると8割は劣化の要因を突き止めたことになります。なので何度もいいますがこの2つの要素が非常に非常に重要になります。このことを踏まえ、過去の記述式問題では、次のようなパターンが出題されています。

2017年の変状:①箱桁内にあるPC鋼棒の定着部の破損、②下床板ハンチ部近傍のエフロレッセンスと錆び汁、ひび割れ、③張り出し部の浮き、剥離、錆び汁。

2018年の変状:確認中

2021年の変状:①中空床版橋上面のひび割れ(土砂化)、②中空床版橋下面の橋軸直角方法ひび割れ(エフロレッセンス発生)、③桁端部の鉄筋腐食(水のたれが原因)

2023年の変状:②T桁ハンチ部のエフロレッセンス、②床版桁間下面のコンクリート剥離、③床版横締めシース内のPCグラウト未充填(PCケーンブルは健全)

太字で示したものが、PC構造物特有の劣化・変状になります。

まず、2021年に発生した①中空床版橋上面のひび割れ(土砂化)についてですが、これはPCグラウトに起因するものではなく、中空床版橋特有の施工不良によるものです。

簡単にいうと、このタイプの橋では「円筒型枠」が設置されています。これは構造物の重量を低減する目的で用いられ、つまり、コンクリートの量を減らして橋の自重を軽くするためのものです。

問題となったのは、打設中にこの円筒型枠が浮き上がった可能性があることです。中空床版橋は施工が比較的簡単で、なおかつ利益が見込まれるため、かつてはよく採用されていました(現在でも一部では施工されています)。

しかし、円筒型枠をきちんと固定しておかないと、打設中に浮き上がり、設計通りの床版厚が確保できない事例が発生しました。こうした問題から、特にNEXCO発注の案件では、一時的に中空床版橋の採用が見送られた経緯もあります。

このため、試験問題でもこの点がポイントになっていると考えられます。

PC工事に詳しい人ならすぐに原因を推測できますが、知識が浅い方だと、問題文に「床版厚が薄い」と記載されていても、見落としてしまうことが考えられます。これもPC構造物特有の事例のひとつといえるでしょう。

さて、話を戻します。

太字で示した変状はすべて、PC構造物特有のものです。ここから、それぞれの変状がなぜ発生するのか、メカニズムについて説明していきます。

まず、①箱桁内にあるPC鋼棒の定着部の破損についてです。

この変状は、PC鋼棒の腐食により破断が発生し、その破断時の反発力でPC鋼棒が飛び出そうとしたものと考えられます。PC鋼棒は、何らかの原因で切断されると、強いエネルギーで飛び出します。

特に、PCグラウトが十分に充填されていなかった場合には、このような破断・飛び出しが起きやすくなります。今回のケースでも、PCグラウトの未充填が一因と推測されます。

続いて、2018年と2023年に発生した②下床板ハンチ部近傍のエフロレッセンス、錆び汁、ひび割れについてです。

これらは、箱桁とT桁という形状の違いはあるものの、比較的似た要因で発生したと考えられます。

ここで重要なのは、支間のどの位置に変状が発生しているかという点です。

PC工事に慣れている技術者であればすぐに気付くことですが、PCケーブルの配置形状はほぼ共通しています。

簡単にいうと、引張力が発生しやすい部分にPCケーブルを配置して、圧縮力を導入しているのです。

つまり、通常のRC構造物においては、支点部上縁や支間中央部に引張力が作用するため、これらの位置にPCケーブルを配置することで、ひび割れ防止のための圧縮力を加える設計になっているわけです。

側 面 図

写 真

引用:有限会社サンヨーYIM

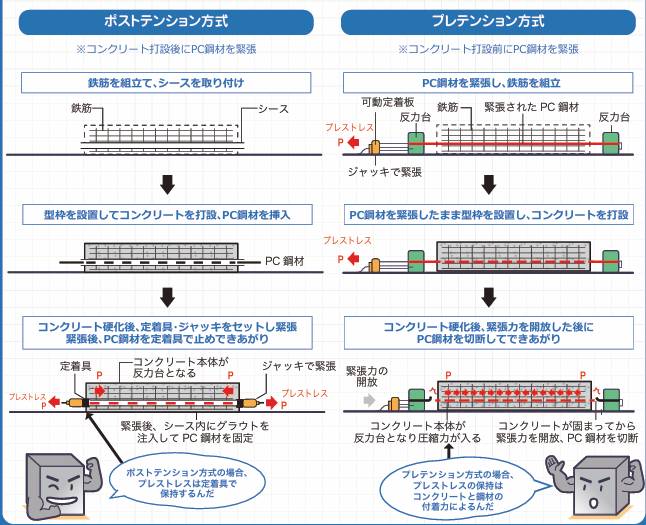

また、このハンチ部は、生コンクリートが充填しにくい部位のひとつです。

この部分には鉄筋やPCシースが密に配置されていることが多く、物理的に残留空気が溜まりやすい構造になっています。さらに、生コンクリートも下床版方向へ流れやすいため、生コンの充填不足による豆板やジャンカなど、さまざまな施工不良が発生しやすい箇所となっています。

そのため現在では、生コンの充填不足を防ぐために、さまざまな工夫を凝らして打設作業が行われています。

引用:情報発信サイト『コンコム』より

このような部位でエフロレッセンスやひび割れが発生しているということは、上部から水が浸入し、PCシースや鉄筋が腐食し、さらにひび割れが発生したと推測できます。

PCケーブル自体の腐食も可能性としては考えられますが、桁内部であるため、ハンチ部に直接影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。

もう少し詳しく説明すると、昔はPCケーブルの定着部が床版上面に設置されていたり、PCグラウトを注入するホースが床版上面に集中して配置されていたりしたため、その部分から雨水が浸入するパターンが多く見られました。

また、地覆部にホースが設置されている場合、床版と地覆部のコンクリートは別打ちであるため、高低差がある場合には、低い側に水が滞留し、水平打継ぎ目から内部へ少しずつ浸入したと考えられます。

続いて、**③床版横締めシース内のPCグラウト未充填(ただしPCケーブルは健全)**について説明します。

2023年の問題では、下床版の剥落が変状として挙げられていますが、この剥落は床版横締めシース内のPCグラウト未充填によるものとは考えにくいと推測します。

むしろこの条件設定は、今後50年間の供用を見据えた課題提起であると考えられます。

今回の剥落の原因は、経年劣化による床版横締めの緊張力減少、乾燥収縮、大型車の交通荷重による影響、そして防水層のない床版から桁間の垂直打継ぎ目を通じた水の浸入と鉄筋腐食によるものと推測できます。

一方、床版横締めシース内のPCグラウト未充填については、施工不良が要因と考えられます。

昔は、PCケーブル間の隙間が狭く、PCグラウトを十分に注入することが困難だったため、充填不足が発生しやすい状況でした。

しかし、現在ではケーブル間の隙間が広く取られ、さらに流動性の高いグラウト材料が使用されているため、充填不足はほぼ発生しないといえます。

このまま未充填の状態を放置すると、将来的にPCケーブルの破断リスクが高まるため、供用期間の延伸を考慮するのであれば、PCグラウトの再充填は必須であるといえるでしょう。

ここで、変状となった原因をまとめるとと次の通りです。

【事例1】

-

昔のPC橋では「桁上面」にPC鋼材の定着部を設けていた。

-

その後、保護モルタルの劣化やひび割れから雨水が浸入。

-

シース内に水が入り込み、グラウト未充填部を通じてPCケーブルが腐食。

-

結果、桁側面にひび割れや剥落が生じた。

【事例2】

-

地覆部にPCホースをまとめて配置していた古い設計。

-

地覆からの打ち継ぎ部、排水不良などから水が侵入。

-

シース内を伝って水が進入し、PCケーブルが腐食した。

【事例3】

- 施工不良を生じさせやすい構造となっている。例えば、円筒型枠が打設中に浮いたり、ハンチ部は生コンが充填しにくい部位である。

- 構造的な問題がある(桁上縁定着、PCグラウト注入するためのホースが桁上縁に存在する)

このように、「水の浸入経路」や旧設計による構造的問題が主な原因となって、

本来なら耐久性に優れるはずのPC構造が大きなダメージを受けることになります。

■ PC構造の調査方法

では、こうしたPC橋の劣化要因をどう調査するのでしょうか?

試験でも問われやすい調査項目は以下です。PC橋はプレスレスが導入されているため、調査時のはつりやコア採取などは、桁の影響を考えると行わない方がよいと思われます。そのため、非破壊試験が主流と言ってもいいでしょう。

①鉄筋腐食:自然電位法

②内部欠陥・はく離:超音波法、電磁波レーダー法、放射線透過法など。

③かぶり・鋼材位置:電磁波レーダー法、放射線透過法、電磁誘導法

④コンクリート強度:反発度法、超音波法、衝撃弾性波法

⑤グラウト充填状況:広帯域超音波法、インパクトエコー法、スペクトルイメージング法、放射線透過法、打音振動法、削孔目視調査法(安全性考慮必要)、通気法

⑥残存プレストレス:フラットジャッキ法、応力解放法、鉄筋解放ひずみ法、アコースティックエミッション法

⑦ケーブル張力:振動法、磁歪法

■ PC構造の対策方法

調査により劣化が判明した場合、以下のような対策を講じることが一般的であり実績もあります。

①断面修復工法:中空床版橋で実績あり。ウォータージェットによるはつり、鉄筋防錆を行い断面修復(吹付)などを実施。

②電気防食工法:T桁、箱桁で実績あり。塩害により再劣化。陽極側にチタンメッシュを採用。

③脱塩工法:T桁で実績あり。塩害により再劣化、塩分含有量15.6㎏/m3

④ASR抑制工法:橋台のASRに実績あり。亜硝酸リチウム水溶液加圧注入を行う。

⑤剥落防止対策:中空床版橋に実績あり。エポキシ樹脂注入し、連続繊維シートによる剥落防止対策を行う。

⑥外ケーブル工法:連続箱桁に実績あり。B活荷重対応で上床板・桁せん断に対して連続繊維シート接着補強、主桁に対して外ケーブル補強。

⑦炭素繊維シート緊張工法:連続箱桁に実績あり。耐久不足・経年劣化による曲げひび割れ対応。ひび割れ部への樹脂注入、炭素繊維プレート緊張工法による耐久性の向上。

⑧床版取り替え:鋼桁(連続非合成鈑桁橋)に実績あり。凍結防止剤による劣化進行、上面増厚部と既設部の剥離等の抜本的な対策の一つ。

■ PC橋の変遷

それではここで、少し、PC橋の変遷を簡単に掴みましょう。そうすることで、おおよその劣化余要因を推測することができます。

・設計荷重:旧基準で設計されたRC床版(特に1973以前)は注意。疲労などの劣化の懸念あり。

1950年前半まで:13tf、9tfに対する活荷重採用。

1956年には:TL-20(20tf)、TL-14(14tf)荷重体系。

1980年には:TT-43(43tf)が制定。

1993年には:20tfもしくは14tfから25tfに改定

1994年には:B活荷重とA活荷重が設置

補足:〇間詰床版の構造変遷について

ポストテンション方式桁:1969年以前はテーパーなし。

プレテンション方式桁:1971んエ以前はテーパーなし。

現在は、テーパーあり。

〇橋面防水について

1987年から全面橋面防水が本格的に実施され、2002年から設計に徐々に反映されるようになった。

・塩化物イオン量およびアルカリ骨材反応に関する規制 ー 1986年

これに関してコンクリート構造物全般に言える事です。

・PC鋼材

1960年:プレテンション工法に用いる「PC鋼線およびPC鋼より線」の規格がJIS

1971年:PC鋼棒、PC硬鋼線の規格がJIS

※以降、ポストテンション工法も視野に入れ改定が進められた。

1981年:19本より線の規格がJIS

1994年:低リラクゼーション材が規格化

近年:エポキシ樹脂を用いた高機能PC鋼材や高強度PC鋼材の基準整備が進む。

・シース

1960年まで:帯鉄板から螺旋管をつくり鋼製シースが開発

2000年以降:塩害地域や高い耐久性のポリエチレン製シース(PEシース)が用いられる。

※昔は、張り出し架設工法によりPC橋(連続箱桁)は、PC鋼棒の使用が多く、また、そのシースとの空隙も少なく、鋼棒を繋ぐカップラなどの接続具によりグラウトの注入が現在より困難であった。そんため、充填不足などが発覚している。

・コンクリート(スランプ)

1970年まで:5~8㎝

1980年:8~12㎝

・コンクリート(かぶり)

1968年:プレテンション方式の場合は、2.5㎝

ポストテンション方式の場合は、シースのかぶりが4㎝以上

1980年頃:塩化物イオン浸透抵抗性を確保する目的で規定された。

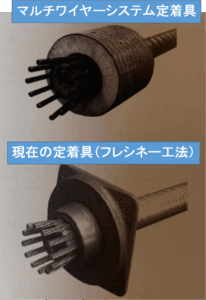

・PC鋼材(主材)

1950~1970年ごろ:PC鋼材(Φ5㎜もしくはΦ7㎜が12本集まり1ケーブルとしいて)使用が主。マルチワイヤーシステムを使用していた。

1964年:我が国で12S12.4mmが導入される。

2005年:マルチワイヤーシステムの定着具は全て廃止

補足:1990年代後半までは、張り出し架設工法のPC箱桁橋では、バーシステム工法(鋼棒を使用)することが主流であった。現在の工法とは配置本数が約2.5倍多く、そのためグラウトに使用するホースも多く、よく束ねられていた。そのホースから雨水が入り込みPC鋼材の腐食などが見られた。

・PC鋼材(横締め)

1980年ごろまで:PC鋼棒やPC鋼線(12Φ5㎜)が使用。

※横締めPC鋼材の選定には特に設計上の規定がなく、設計者がそれぞれ特徴を考慮し判断していた。

現在:PC鋼より線:1S17.8mm ,1S19.3mm,1S21.8mmが主流

補足:1990年後半までの箱桁のせん断補強にPC鋼棒(Φ26mm)が使用されていた。また、斜方向の配置でっあったため、次のブロックにまたがった配置であったため、鉛直に配置するようになった。それは、グラウト不足による突出事故により、1996年あたりからウェブ厚を多くとりPC鋼棒の配置をしない設計法となり現在に至る。

・PCグラウト

1960年代まで:遅延形のセメント分散材とアルミニュウム粉末を併用

1970年ごろ:上記の材料を混合した混和剤が発売され、1990年中ごろまで使用された。これは、ブリーディングが生じるとともに十分な充填性が確保されるものではなかった。

1996年:ノンブリーディングタイプの混和剤が義務付け。同時に水素脆性の問題からアルミニュウム粉末の使用を禁止

2000年代:現場添加型の混和剤だけでなくプレミックスタイプが開発された。

・定着具

1952年:マルチワイヤーシステム

1963年:マルチストランドシステム

2004・2005年:マルチワイヤーシステムの廃止

補足:主桁定着位置 1993年以前は桁上縁定着部に切り欠き部を設け定着していた。

上縁定着から桁端部へ変遷

■ まとめ:2025年度試験対策として

これまで見てきたように、

プレストレストコンクリート構造では、水の浸入経路や過去の施工不良を正しく推定し、

その調査と対策まで論理的に展開することが求められます。

つまり、出題者は次のような力を見ています。

✅ 劣化現象を正確に推定できるか?

✅ 水の侵入経路を合理的に説明できるか?

✅ 適切な調査と補修を選べるか?

この流れで答案を構成できれば、合格答案にグッと近づきます!

【最後に】

この記事で紹介した内容は、試験直前期に必ず役に立ちます。

ぜひ、**本番では「プレストレストコンクリートの水浸入トラブル」**というキーワードを思い出して下さい。

そして、

「なぜここから水が入るのか?」

「どこからPC鋼材が傷んでいくのか?」

を自分の言葉で説明できるよう、整理しておきましょう!

引き続き、私のブログでも最新情報を発信していきますので、ぜひ活用して下さいね。

応援しています!

✅ 記述式問題が苦手な方へ

プレストレストコンクリート橋の理解を深めることはもちろん大切ですが、実際に合格を狙うなら、**「記述式の書き方」**をマスターすることが欠かせません。

私のブログでは、**コンクリート診断士試験に対応した【記述式テンプレート】**もご用意しています。

「何を書けばいいか迷う」「構成がバラバラになってしまう」という方にとって、強い味方になるはずです。

興味がある方は、ぜひこちらもご覧ください!

【特別問題+解説・評価∔α】コンクリート診断士試験でライバルに差をつける!

【模範解答】記述式のテンプレートをコンクリート診断士が紹介!

PC橋梁における腐食・劣化問題への対応として練習問題

この記事ではPC橋梁のことを勉強してきました。ここで、復習の意味も込めて記述式問題を作成してみました。ぜひトライしてみて下さい。

練習問題

ある沿岸部に建設されてから30年が経過したPC橋梁(プレストレストコンクリート構造)について、近年、桁の側面に沿って発生したひび割れが確認された。定着部は桁の上面にあり、当該部位はモルタルで保護されていたが、近年の点検でモルタルの劣化・剥離が確認されている。

また、グラウトホースは地覆部に集中して配置されており、そこからの漏水跡も確認されている。現場は冬季に凍結防止剤の散布が行われていることもあり、コンクリート表面にはスケーリングが生じている箇所もある。

この橋梁について、以下の問いに合計1,000文字以内で答えなさい。

【問1】

当該PC橋梁に発生した変状の原因について推定し、その理由を述べなさい。

また、腐食が進行しやすい要因を、設計および維持管理の観点から述べなさい。

【問2】

変状の原因を特定するために必要と考えられる調査項目について、目的と調査方法の組合せを重要と思われる順に2つ述べなさい。

【問3】

今後、このPC橋梁をさらに30年間供用するために必要な補修対策を2つ提案し、その理由も述べなさい。

また、補修後に新たに予想される変状を挙げ、それに対する維持管理方針を述べなさい。

もし、解答が必要な方は、①当ブログの感想(良い点、改善点)のコメントを頂ければメールで返信させて頂きます。

コメント

私は「凍害と塩害の複合劣化および施工不良によるもの」と推定しました。答え合わせをしてみたいので練習問題の解答を希望します。

ブログの感想

1)良い点

出回っている情報を上手く整理されている点。PC構造の課題を抽出した記事は特に有意義と感じます。コンクリート構造診断士の対策にも◎。

2)改善点

主任技士の記事が寂しい。

以上となります。今後も楽しみに拝読させていただきます。よろしくお願いいたします。以上

6/22(土)に「PC橋梁における腐食・劣化問題への練習問題」の解答を希望するため、ブログの感想を添えて送信しました。

まだ返信が来ていないようなので、アドレスの入力ミスの可能性も考え、再度送信をさせていただきます。

ご対応の程よろしくお願い申し上げます。